食中毒というと、飲食店での食事が原因と思われがちですが、毎日食べている家庭の食事でも発生しています🤢💭

今回は「意外と身近な食中毒」について紹介します!

目次

食中毒の原因

食中毒は、原因となる細菌やウイルスなどが食べ物に付着し、体内へ侵入することによって発生します。

細菌 :温度や湿度などの条件がそろうと食べ物の中で増殖し、その食べ物を食べる

ことにより食中毒を引き起こす。

ウイルス:自ら増殖せず、食べ物を通じて体内に入り腸管内で増殖して食中毒を

引き起こす。

細菌やウイルスは目に見えないためどこにいるか分かりませんが、私たちの周りの至るところに存在しているため、普段から清潔にしておきましょう💡

食中毒の予防

食中毒を防ぐために、細菌の場合は「付けない、増やさない、やっつける」

ウイルスの場合は「持ち込まない、ひろげない、つけない、やっつける」が重要です!

付けない

食中毒の原因菌やウイルスを食べ物に付けないように、次のようなときは、必ず手を洗いましょう。

食中毒の原因菌やウイルスを食べ物に付けないように、次のようなときは、必ず手を洗いましょう。

・調理を始める前

・生の肉や魚、卵などを取り扱う前後

・調理の途中で、トイレに行ったり、鼻をかんだりした後

・おむつを交換したり、動物に触れたりした後

・食卓につく前

・残った食品を扱う前

また、食材から食材に細菌が移らないように、生で食べる野菜と生の肉や魚とは調理器具を分けるなどの工夫も大切です!

増やさない

細菌の多くは高温多湿な環境で増殖が活発になりますが、10℃以下では増殖がゆっくりとなり、マイナス15℃以下では増殖が停止するため、低温で保存することが重要です。

細菌の多くは高温多湿な環境で増殖が活発になりますが、10℃以下では増殖がゆっくりとなり、マイナス15℃以下では増殖が停止するため、低温で保存することが重要です。

肉や魚などの生鮮食品やお総菜などは、できるだけ早く冷蔵庫に入れましょう。

なお、冷蔵庫に入れても、細菌はゆっくりと増殖しますので、冷蔵庫を過信せず、早めに食べることが大事です。

やっつける

ほとんどの細菌やウイルスは加熱によって死滅しますので、肉や魚はもちろん、野菜なども加熱して食べれば安全です。

ほとんどの細菌やウイルスは加熱によって死滅しますので、肉や魚はもちろん、野菜なども加熱して食べれば安全です。

特に肉料理は中心までよく加熱することが大事で、加熱の目安は、中心部が75℃で1分以上加熱することです。

ふきんやまな板、包丁などの調理器具にも、細菌やウイルスが付着します。特に肉や魚、卵などを使った後の調理器具は、洗剤でよく洗ってから、熱湯をかけて殺菌しましょう。

(台所用殺菌剤の使用も効果的)

持ち込まない

ウイルスの場合、「付けない、やっつける」は細菌と同じですが「持ち込まない、ひろげない」ことも重要です。

例えば、調理者が調理場内にウイルスを持ち込まないために、感染した場合には調理場内に入らないなどの対策が必要です。

そのためには、日頃から健康管理や健康状態の把握を行い、ウイルスをからだや家に持ち込まないようにしましょう。

ひろげない

万が一、ウイルスが持ち込まれても、それが食品に付着したり、体内に入らなければ食中毒に至ることはありませんので、こまめな手洗いを行いましょう。

また、ふきんやまな板、包丁などの調理器具は、洗剤でよく洗った後、熱湯消毒を定期的に行いましょう。

意外と身近な食中毒の例

細菌が原因となる食中毒は夏場(6月~8月)、ウイルスが原因となる食中毒は冬場(11月~3月)に多く発生しています💦

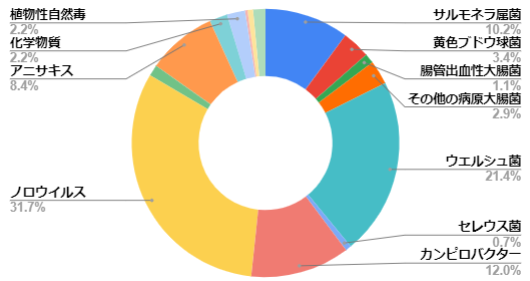

令和4年(2022年)食中毒発生状況によると、1位ノロウイルス、2位ウエルシュ菌、3位カンピロバクターとなっています。

食中毒を引き起こす主な細菌やウイルスを紹介します!

●ノロウイルス

カキなどの二枚貝を生や十分加熱しないで食べた場合や、ウイルスに汚染された水道水や井戸水などを飲んで感染することもあります。

熱に弱いため、対象となる食品は85度以上で1分間以上加熱することが推奨されています。

また、感染者の便や吐いたものからも感染することがあるため、日頃から手洗いを徹底するようにしましょう。

症状:食後1~2日で吐き気、ひどい下痢、腹痛など

●ウエルシュ菌

ヒトや動物の腸管や土壌などに広く生息する細菌であり、酸素のないところで増殖し、芽胞を作るのが特徴です。

カレーやシチュー、スープなどの煮込み料理が原因食品となることが多いです。

加熱調理した食品の冷却は速やかに行い、室温で長時間放置しないことで菌の増殖を防ぐことができます。

また、食品を再加熱する場合は、十分に加熱して、早めに食べることがポイントです。

症状:食後6~18時間で下痢や腹痛など

●カンピロバクター

十分に加熱されていない肉(特にとり肉)や、飲料水、生野菜などが原因となります。

また、保菌率はそれほど高くありませんが、猫や犬などの腸中に常在しているため、ペットから感染することもあります。

乾燥に弱く、加熱すれば菌は死滅します。

症状:食後2~7日で下痢や発熱、吐き気、腹痛、筋肉痛など

●サルモネラ菌

牛や豚やにわとりなどの家畜の腸内、河川・下水など自然界に広く生息していている細菌であり、猫や犬、カメなどのペットからの感染することもあります。

乾燥に強く、熱に弱い特徴があるため、十分な加熱を行うことで感染リスクを下げることができます。

症状:食後6時間~48時間で吐き気、腹痛、下痢、発熱、頭痛など

●アニサキス

サバ、アジ、サンマ、サケ、イカなどの魚介類に寄生しており、白色の少し太い糸のような形をしています。

冷凍(-20℃で24時間以上)または、加熱(70℃以上または60℃なら1分)が有効であり、万が一食べてしまっても、よく噛むことで発症を防ぐことができます。

目視で確認し、取り除くことも可能です。

症状:食後3~4時間で激しい腹痛や吐き気、嘔吐など

まとめ

食中毒による症状はさまざまで、軽度なものから重症化する危険なものもあります🤢💦

いくつか予防方法についても紹介しましたが、細菌やウイルスは至るところに存在していますので、油断はしないようにしてください!

普段から体調を整え、抵抗力をつけることも重要ですよ🧐💡

ゆーみん

管理栄養士