1月7日は人日(じんじつ)と呼ばれる節句で「七草粥を食べて無病息災を願う日」でした!

皆さん七草がゆは食べましたか?

今回は歴史の深い「七草がゆ」について簡単に紹介します🌿!

七草がゆの歴史

「七草がゆ」のもととなる「七種の菜が入った汁物」は中国から始まり、古代中国では1月7日にその年の吉凶を占ったことから、人を占う日として人日と呼ばれるようになったそうです。

一方、日本には古くより「早春にいち早く芽吹く若菜を摘むことで、邪気を払う」という考えから「若菜摘み」という風習がありました。

この中国と日本の行事が合体し、室町時代から江戸時代にかけて、七種類の若菜を粥に入れて食べる「七草がゆ」の風習ができ、五節句の一つに加えられました。

【五節句とは?】

年に5回の季節の変わり目のことを「五節句」といい、豊作や無病息災を願います。

・人日の節句(1月7日)七草の入ったおかゆを食べ、一年の無病息災を願う。

・上巳の節句(3月3日)女児の誕生を祝い、健やかな成長を願う。

・端午の節句(5月5日)男児の誕生を祝い、健やかな成長を願う。

・七夕の節句(7月7日)豊作を祈るとともに技芸の上達を願う。

・重陽の節句(9月9日)菊の花を浮かべた菊花酒を飲み、長寿を願う。

七草について

七草とは、せり(芹)、なずな(薺=ペンペン草)、ごぎょう(御形=母子草)、はこべら(繁縷)、ほとけのざ(仏座=たびらこ)、すずな(菘=かぶ)すずしろ(清白=だいこん)の七種のことです。

七草とは、せり(芹)、なずな(薺=ペンペン草)、ごぎょう(御形=母子草)、はこべら(繁縷)、ほとけのざ(仏座=たびらこ)、すずな(菘=かぶ)すずしろ(清白=だいこん)の七種のことです。

七草の名前の由来

・せり:若葉が伸びる様子が競り合っているように見える

・なずな:なでて汚れを取り除く

・ごぎょう:仏の体

・はこべら:茎に葉がたくさん付いている様子から繁栄の象徴

・ほとけのざ:葉の付き方が仏様の蓮座に似ている

・すずな:神様を呼ぶ鈴

・すずしろ:その色から純白

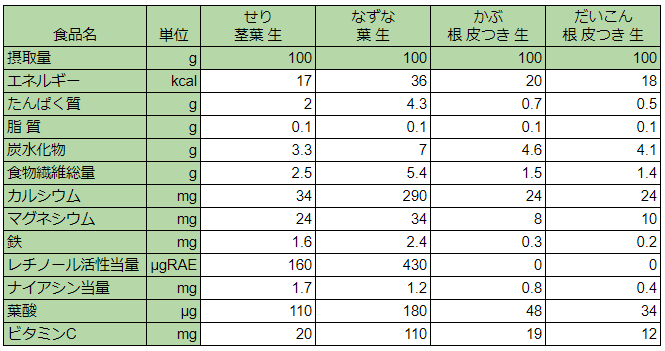

七草の栄養素

ごぎょう、はこべら、ほとけのざは食品成分表に載っていないため、明確な栄養価については不明ですが、海外では薬草・ハーブとして知られています。

ごぎょう:たんや咳止めに効果的

はこべら:たんや咳止め産後の浄血、催乳、肝臓病のむくみに効果的

ほとけのざ:蕁麻疹、湿疹、アトピー性皮膚炎、老化による皮膚の痒みに効果的

七草がゆの一般的な作り方

1.うるち米にもち米を混ぜたお粥を作る

1.うるち米にもち米を混ぜたお粥を作る

2.七草は根を含めて水洗いし、包丁で生のまま細かく刻む

3.細かく刻んだ七草を粥の中に入れ、仕上げに塩で味付けして完成

正統派の七草粥が苦手な方もいらっしゃるかと思いますので、コンソメやチーズで洋風にしたり、中華だしや生姜、ごま油などで中華風にするなど、少しアレンジしても面白いかもしれないですね。

まとめ

最近では家庭でおかゆを食べる習慣があまりないと思いますが、七草がゆは年末年始のご馳走で疲れた胃腸を癒してくれるヘルシーメニューです!

スーパーでも七草セットとして販売しているところもありますので、疲れた胃腸を整えるために、献立に取り入れてみてはいかがでしょうか😍?

ゆーみん

管理栄養士