もうすぐ8月ですね!日差しが強く「紫外線」が気になる方も多いのではないでしょうか☀?

紫外線(UVB)はからだに悪いというイメージですが、紫外線対策によるビタミンDの不足が問題となることも多いです。

今回は「ビタミンDの体内での作用と効果」について紹介します。

ビタミンDとは

ビタミンDは脂溶性ビタミンのひとつで、植物由来のビタミンD2と動物由来のビタミンD3があります。

ビタミンDは、ホルモンのように細胞の核内受容体への結合し遺伝子発現を調節することが分かっており、おもな働きは、小腸や腎臓でカルシウムとリンの吸収を促進し、骨の形成と成長を促すことです。

しかし最近では、花粉症やインフルエンザ、がん、認知症対策などにも注目が集まっています。

🌟詳しくは:ビタミンDとインフルエンザ

【論文紹介】血中ビタミンD濃度が高いと乳がん生存率が高い

花粉症について

ビタミンDの欠乏症・過剰症

欠乏症

ビタミンDが不足すると骨の形成に異常をきたし、弱い骨ができてしまう、くる病や骨軟化症のリスクが高くなるといわれています。

また、高齢者のビタミンD不足は、骨粗しょう症や骨折、筋力低下やサルコペニア(骨格筋減弱症)発症を招く可能性があります。

過剰症

ビタミンDは脂溶性ビタミンのため、水溶性ビタミンに比べてからだにとどまりやすい特徴があり、過剰摂取による健康障害が報告されています💦

ビタミンDを過剰摂取すると、高カルシウム血症を引き起こすといわれており、血管壁や腎臓、心筋、肺などへカルシウムが沈着し、腎機能障害や食欲不振、嘔吐、神経の興奮性の亢進などの症状が現れます。

普段の食事や日常で浴びる紫外線の量では、過剰摂取になることはありませんが、ビタミンD含有サプリメントや骨粗鬆症治療薬、活性型ビタミンD製剤などを摂取している場合は注意が必要です⚠

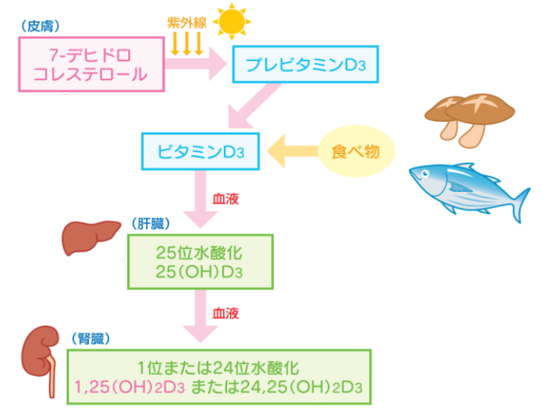

体内でのビタミンDの作られ方

体内でコレステロールが作られる途中でできる「7-デヒドロコレステロール」という物質は皮膚中にたくさんありますが、これに紫外線があたることでプレビタミンD(ビタミンDの前駆物質)ができます。

その後、時間をかけてビタミンD3(コレカルシフェロール)となり血液中に取り込まれます。

皮膚でできたビタミンD3や食事から摂ったビタミンD3は、肝臓と腎臓で活性化ビタミンD3(カルシトリオール、1,25(OH)2D3)と不活性型ビタミンD3(24,25(OH)2D3)になります。

<体内でのビタミンDの合成経路>

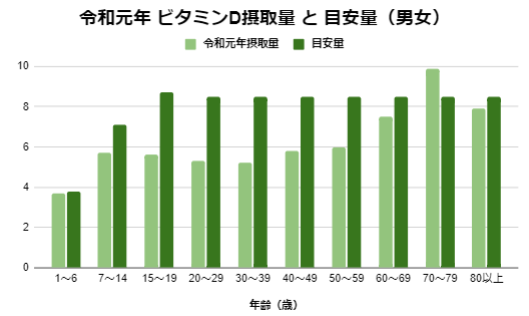

日本人のビタミンD摂取状況

令和元年国民健康栄養調査結果では、ビタミンD摂取量が70代を除いて不足しています。

また、最近では日本人の98%が、ビタミンDが不足しているといわれています😨💦

その原因としては、日焼け止めや日傘の使用、屋内で過ごす時間の増加など、現代のライフスタイルの変化や食生活の変化などが考えられています。

効率よく摂る秘訣

ビタミンDを多く含む食材を意識的に摂ることも重要ですが、ビタミンDは脂溶性ビタミンのため油との相性が良いです。

油の多い料理を作る際はビタミンDの多い食材を一緒に調理することをおすすめいたします。

ビタミンDが多く含まれる食材(可食部100g当たり)

きくらげ 乾 ………… 85.0 μg

乾しいたけ 乾 ………… 17.0 μg

まいたけ 生 ………… 4.9 μg

べにざけ 生 ………… 33.0 μg

まいわし 生 ………… 32.0 μg など

炒め物や揚げ物など旬の食材を取り入れて調理してみてはいかがでしょうか?

ゆーみん

管理栄養士